Юго Восточную часть территории Большого Сочи в первой половине XIX в. заселяли абазинские общества, северозападной границей которых была р. Хоста. Некоторые исследователи включали в состав южных абазин и племя саше, проживавшее в междуречье Сочи - Хоста и имевшее смешанное убыхско-абазинское население.

Юго Восточную часть территории Большого Сочи в первой половине XIX в. заселяли абазинские общества, северозападной границей которых была р. Хоста. Некоторые исследователи включали в состав южных абазин и племя саше, проживавшее в междуречье Сочи - Хоста и имевшее смешанное убыхско-абазинское население.

Юго Восточную часть территории Большого Сочи в первой половине XIX в. заселяли абазинские общества, северозападной границей которых была р. Хоста. Некоторые исследователи включали в состав южных абазин и племя саше, проживавшее в междуречье Сочи - Хоста и имевшее смешанное убыхско-абазинское население.Еще Евлия Челеби (1641 г.) делил южных абазин на прибрежных и горных. При этом среди прибрежных он выделял в направлении с юго-востока на северо-запад следующие общества: Гечь (в устье Псоу), Арт (в устье Мзымты), Садша, Хамыш (Хоста), Соча, Джембе (Вардане), Бозудук (Якорная щель), Осувеш (Шахе), Ашегали (Аше), Суук-су (Шуюк в районе Макопсе), и, наконец, Котасы (Кадош у Туапсе). За Кота-сы Евлия Челеби упоминает уже черкесское племя Жане. Выходит, что еще в середине XVII в. абазинское население было распространено на Черноморском побережье Кавказа до Туапсе. Через 200 лет после Евлия Челеби, в первой половине XIX в. Торнау выделяет приморскую группу абазин под именем садзов, включая в нее вольные общества Гечь или Гечькуадж (правобережье Псоу), Аредба (в устье Мзымты), Арткуадж или Эсхорипш (в долине Кудепсты), Хамыш (в устье Хосты), Халцис (на правобережье Мацесты), а также Со-чипсы или Облагукуадж или Саше (в устье Сочи). Простое сопоставление данных Евлия Челеби и Торнау по приморским абазинским обществам свидетельствует о том, что за двухсотлетний период наименования этих обществ в междуречье Сочи - Псоу практически не изменились.

К горным абазинам Торнау относит общества Ахчипсу (в верховьях Мзымты), Аибга (в верховьях Псоу), Чужгуча (на р. Чвежипсе, впадающей в Мзымту). Эта группа горных абазин с господствовавшей фамилией Маршаниев была известна среди адыгов под именем мдавей или медозюи и названа Торнау медовеевцами. Кроме них Торнау упоминает еще два горных абазинских общества: Чужи (в верховьях Кудепсты) и Чуа (в верховьях Мацесты). «Жители обществ Чужи и Чуа,- писал Торнау, - живущие между собой дружелюбно, называют себя абадзою, не принимая названия сад-зов... »х.

К горным абазинам Торнау относит общества Ахчипсу (в верховьях Мзымты), Аибга (в верховьях Псоу), Чужгуча (на р. Чвежипсе, впадающей в Мзымту). Эта группа горных абазин с господствовавшей фамилией Маршаниев была известна среди адыгов под именем мдавей или медозюи и названа Торнау медовеевцами. Кроме них Торнау упоминает еще два горных абазинских общества: Чужи (в верховьях Кудепсты) и Чуа (в верховьях Мацесты). «Жители обществ Чужи и Чуа,- писал Торнау, - живущие между собой дружелюбно, называют себя абадзою, не принимая названия сад-зов... »х.В перечне горных абазин у Евлия Челеби мы также находим названия Ахчипсы (Ахчипсоу - у Торнау) и Чаграй. Последнее, вероятно, сопоставимо с названием Чужгуча, либо под ним скрываются касания всех трех обществ: Чужгуча, Чужи и Чуа.

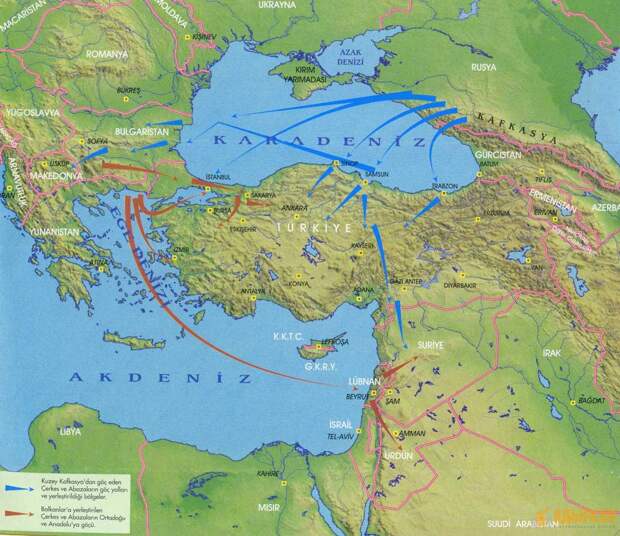

Все приморские и горные абазины южного склона Западного Кавказа, подобно убыхам, полностью выселились в 1864 г. в Турцию. Лишь несколько мелких абазинских племен осталось проживать на Северном склоне Западного Кавказа.

Современные абазины, насчитывающие до 30 тыс. человек, проживают в предгорьях Главного Кавказского хребта, в верховьях рек Большой и Малый Зеленчук, Кубань и Кума, в пределах Карачаево-Черкессии, а также в районе Кисловодска и в Адыгейской автономной области. Абазинский язык относится к абхазско-адыгской группе иберийс-ко-кавказских языков. Основных гласных в абазинском языке (как и в адыгейском) всего две - «а» и «ы».

На основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные - «е», «о», «и», «у». Абазинский язык имеет очень сложную систему согласных и развитый синтетический строй. Обязательный порядок слов: подлежащее, прямое дополнение, сказуемое. Язык абазин имеет в настоящее время два диалекта: тапантский и ашхарский. В целом современный абазинский язык близок к абхазскому, но содержит много заимствований из кабардинского, и в фонетическом отношении является одним из наиболее сложных языков нашей страны. Письменность на абазинском языке была создана в 1932 году сначала на латинской основе, а с 1938 года на основе русской графики.

О близости абазинского языка к абхазскому говорил еще Торнау: «В языке абазин, перешедших за снеговой хребет, произошло слабое изменение, сравнительно с чистым абхазским языком, заметное впрочем только для привычного уха, а именно, - утрата буквы «а», прибавляемой в начале каждого существительного...»1.

Язык садзов-джигетов, по-видимому, являлся одним из изолированных диалектов абазинского языка с большими заимствованиями словарного запаса из убыхского языка. Исследованиями советского лингвиста А.Н. Генко, по данным расшифровки материалов Евлия Челеби, установлено, что еще в середине XVII века язык «садша», на котором говорили предки садзов-джигетов, был очень близок к языку убыхов XIX века. Это, пожалуй, единственное свидетельство о характере джигетского языка. Никто не занимался его исследованиями ни в период пребывания джигетов на Кавказе, ни, тем более, после их выселения в Турцию, где этот маленький народ (до 20 тыс. человек) ассимилировался еще быстрее, чем убыхи.

Язык садзов-джигетов, по-видимому, являлся одним из изолированных диалектов абазинского языка с большими заимствованиями словарного запаса из убыхского языка. Исследованиями советского лингвиста А.Н. Генко, по данным расшифровки материалов Евлия Челеби, установлено, что еще в середине XVII века язык «садша», на котором говорили предки садзов-джигетов, был очень близок к языку убыхов XIX века. Это, пожалуй, единственное свидетельство о характере джигетского языка. Никто не занимался его исследованиями ни в период пребывания джигетов на Кавказе, ни, тем более, после их выселения в Турцию, где этот маленький народ (до 20 тыс. человек) ассимилировался еще быстрее, чем убыхи.www.circas.ru

фото: afoto.info

Свежие комментарии