Государство Мамлюков (так называли в Египте белых рабов) - наиболее значительное политическое образование (1250-1517) на Ближнем Востоке в эпоху развитого феодализма. К середине XIII в. мамлюки составляли большинство египетской армии. Захватив власть в Египте в 1250 г. в результате убийства последнего Аййубида, Туран-шаха, они образовали две династии: Бахри, или тюркскую (1250-1390), и Бурджи, или черкесскую О 390-1517).

Государство Мамлюков (так называли в Египте белых рабов) - наиболее значительное политическое образование (1250-1517) на Ближнем Востоке в эпоху развитого феодализма. К середине XIII в. мамлюки составляли большинство египетской армии. Захватив власть в Египте в 1250 г. в результате убийства последнего Аййубида, Туран-шаха, они образовали две династии: Бахри, или тюркскую (1250-1390), и Бурджи, или черкесскую О 390-1517).

Государство Мамлюков (так называли в Египте белых рабов) - наиболее значительное политическое образование (1250-1517) на Ближнем Востоке в эпоху развитого феодализма. К середине XIII в. мамлюки составляли большинство египетской армии. Захватив власть в Египте в 1250 г. в результате убийства последнего Аййубида, Туран-шаха, они образовали две династии: Бахри, или тюркскую (1250-1390), и Бурджи, или черкесскую О 390-1517).Название первой из них связано с тем, что султаны этой династии по происхождению относились к тюркской народности половцев, кочевавших в причерноморских степях, входивших в то время в Золотую Орду; монголы захватывали их в плен и продавали в рабство итальянским купцам, а те вывозили их морем (араб. бахр) и сбывали египетским султанам. Обезлюдение со временем половецкой степи вследствие войн побудило монголов к обращению в рабство жителей Северо-Западного Кавказа, откуда и происходит название второй династии - Бурджи (от араб. бурдж - "крепость"; известно, что первый полк из кавказских мамлюков, созданный еще султаном Калауном, был размещен им в башнях каирской крепости).

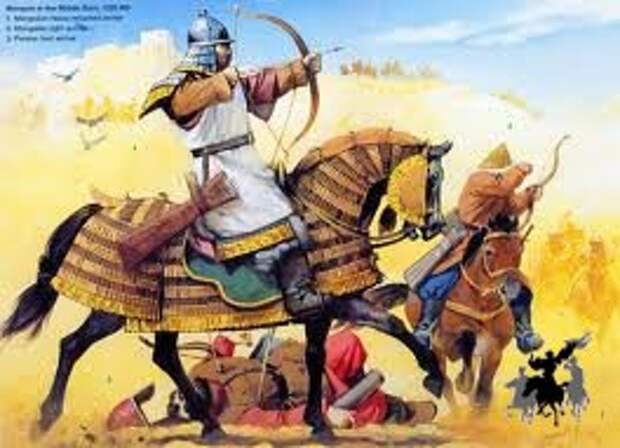

Из ранних мамлюкских султанов наиболее известны Кутуз (1259-1260), разбивший вторгшееся глубоко в Сирию монгольское войско при Айн Джалуте (1260 г. ), и Бейбарс Бундукдари (1260-1277), который вел также успешную борьбу с крестоносцами. Под суверенитетом мамлюкского Египта находились Сирия, Барка, Нубия, Йемен, Хиджаз, а с 1375 г. - Киликия.

Социальные отношения Египта при Бахри характеризуются дальнейшим развитием института военных икта, ставших преобладающей формой феодального землевладения. Естественно, что на египетскую военную и, следовательно, земельную иерархию большое влияние оказали монгольские порядки. Структура постоянной египетской армии, численность которой сравнительно с эпохой Салах ад-дина возросла вдвое, стала более четкой, появились эмиры 5, 10, 40 и 100 мамлюков; на содержание им предназначалось 2/3 доходов с икта их эмира, тогда как ранее число мамлюков, находящихся на службе эмира, и их обеспечение целиком зависели от произвола эмиров.

Социальные отношения Египта при Бахри характеризуются дальнейшим развитием института военных икта, ставших преобладающей формой феодального землевладения. Естественно, что на египетскую военную и, следовательно, земельную иерархию большое влияние оказали монгольские порядки. Структура постоянной египетской армии, численность которой сравнительно с эпохой Салах ад-дина возросла вдвое, стала более четкой, появились эмиры 5, 10, 40 и 100 мамлюков; на содержание им предназначалось 2/3 доходов с икта их эмира, тогда как ранее число мамлюков, находящихся на службе эмира, и их обеспечение целиком зависели от произвола эмиров.Все земли, облагавшиеся хараджем, делились в Египте в ту эпоху на 24 доли (карат). Из них до 1298 г. 20 киратов составляли икта (по 10 киратов принадлежало свободным наемникам-гвардейцам халка и эмирам с их мамлюками), а 4 кирата предназначались на содержание личных мамлюков и двора султана. Продажа и передача икта по наследству не разрешались.

О стремлении ранних мамлюкских султанов к увеличению домена, или собственно государственных (или султанских, что в источниках неразличимо) земель, свидетельствуют происходившие при них земельные переделы (равк): в начале 1298 г. ("равк Хусами") и в конце 1315- начале 1316 г. ("равк Насири"). Султан Хусам ад-дин Ладжин (1296-1299) опасался как выступлений своих свергнутых предшественников, так и нового вторжения монголов в союзе с правителями Киликии и стремился создать новую армию из мамлюков, для которой выделил 9 киратов самых лучших земель. Личные владения султана остались в прежних пределах, а икта халка и эмиров с их мамлюками уменьшились с 20 до II киратов, причем у эмиров были отняты захваченные ими икта халка. Однако эмиры составили против султана заговор, убили его и присоединили к своим владениям земли выделенных 9 киратов. Таким образом, цель передела достигнута не была.

Второй передел был произведен султаном Насиром Мухаммадом во время его третьего правления (1310-1341). Из 24 египетских киратов султан выделил в свое владение 10 (вместо прежних четырех), возвратив себе, в частности, земли, некогда проданные казной; остальные 14 киратов отошли к "эмирам, халка и прочим". Султанские 10 киратов впоследствии также были розданы в икта (в 1340-1341 гг. - султанским мамлюкам), так что реального увеличения домена, видимо, не произошло.

Второй передел был произведен султаном Насиром Мухаммадом во время его третьего правления (1310-1341). Из 24 египетских киратов султан выделил в свое владение 10 (вместо прежних четырех), возвратив себе, в частности, земли, некогда проданные казной; остальные 14 киратов отошли к "эмирам, халка и прочим". Султанские 10 киратов впоследствии также были розданы в икта (в 1340-1341 гг. - султанским мамлюкам), так что реального увеличения домена, видимо, не произошло.Развитие землевладения со второй половины XIV до конца XV в. можно проследить по сохранившемуся египетскому кадастру Ибн ал-Джиана - редкому для арабского средневековья документальному источнику. Кадастр показывает, что в течение этого периода султанские земли значительно увеличились за счет икта, конфискованных у опальных мамлюков, а также в случае непригодности мамлюка к военной службе или его смерти. Однако, по сообщениям хроник, возвращенные султанами земли использовались ими для новых раздач.

Кадастр зафиксировал также большой рост вакуфных земель благодаря пожалованиям, особенно сделанным черкесскими султанами Барсбеем (1422-1438), Иналом (1453-1461) и Каитбеем (1468-1496), а также держателями икта. Обращение икта в вакф давало реальную возможность сохранять доходы с них за потомками дарителей.

Важной чертой развития феодального землевладения с XIV в. становится превращение икта в объект купли-продажи. Купленные икта превращались в безусловную земельную собственность типа мульк. В качестве основных покупателей выступало торгово-ремесленное городское население: видимо, приобретение земель в ту эпоху было наиболее реальной формой вложения накоплений горожан. Общая площадь икта к концу правления Мамлюков уменьшилась почти вдвое.

Крестьянство, эксплуатируемое чуждыми ему этнически и по языку мамлюками, было в этот период прикреплено к земельным наделам и лишено права их покидать. Как и в предшествующие века, наряду с общинным существовало и индивидуальное крестьянское землепользование в виде аренды, испольной или денежной. Арендные отношения были особенно развиты на вакуфных землях. Однако основная масса крестьян, как и прежде, эксплуатировалась путем изъятия хараджа, натурального или денежного. Большая часть его доставалась держателям икта. Немусульманское население уплачивало сверх этого подушную подать. Крестьяне несли повинности по возведению и сохранению в исправности ирригационных сооружений, собственниками которых были султан или мамлюки. Личная зависимость феллахов выражалась, в частности, в снабжении продовольствием мамлюка и его приближенных во время поездки по вверенному ему икта. При черкесских Мамлюках крепостная зависимость стала особенно жестокой. Египетский историк и географ ал-Макризи во второй четверти XV в. писал, что в его время "земледелец, живущий в деревне, называется прикрепленным к земле (фаллах карари) и он является рабом владельца икта, которому принадлежит эта область. И он не может надеяться, что будет когда-нибудь продан или освобожден; напротив, он навсегда осужден оставаться рабом, так же как и его дети". Крестьяне, самовольно покинувшие свой участок, подлежали принудительному возвращению и наказанию.

Крестьянство, эксплуатируемое чуждыми ему этнически и по языку мамлюками, было в этот период прикреплено к земельным наделам и лишено права их покидать. Как и в предшествующие века, наряду с общинным существовало и индивидуальное крестьянское землепользование в виде аренды, испольной или денежной. Арендные отношения были особенно развиты на вакуфных землях. Однако основная масса крестьян, как и прежде, эксплуатировалась путем изъятия хараджа, натурального или денежного. Большая часть его доставалась держателям икта. Немусульманское население уплачивало сверх этого подушную подать. Крестьяне несли повинности по возведению и сохранению в исправности ирригационных сооружений, собственниками которых были султан или мамлюки. Личная зависимость феллахов выражалась, в частности, в снабжении продовольствием мамлюка и его приближенных во время поездки по вверенному ему икта. При черкесских Мамлюках крепостная зависимость стала особенно жестокой. Египетский историк и географ ал-Макризи во второй четверти XV в. писал, что в его время "земледелец, живущий в деревне, называется прикрепленным к земле (фаллах карари) и он является рабом владельца икта, которому принадлежит эта область. И он не может надеяться, что будет когда-нибудь продан или освобожден; напротив, он навсегда осужден оставаться рабом, так же как и его дети". Крестьяне, самовольно покинувшие свой участок, подлежали принудительному возвращению и наказанию. Египетский город XIV-XV вв. - оживленный центр ремесла и торговли. Уже при тюркской династии Мамлюков наблюдался рост столицы - Каира, где сосредоточивалось большинство мамлюков. Расширению столицы к северу и югу способствовали значительные ирригационные работы, которые велись в дельте Нила. Торговая жизнь Каира производила сильное впечатление на иноземцев даже в середине XV в., когда она намного сократилась по сравнению с предшествующим временем. Русский купец Василий, прошедший через Египет и Сирию в 1465-1466 гг., писал о Каире: "Египет град вельми велик, а в нем четырнадцать тысящь улиц... да в иных улицах до 18 тысяч дворов, да во всякой улице по торгу по великому".

Египетский город XIV-XV вв. - оживленный центр ремесла и торговли. Уже при тюркской династии Мамлюков наблюдался рост столицы - Каира, где сосредоточивалось большинство мамлюков. Расширению столицы к северу и югу способствовали значительные ирригационные работы, которые велись в дельте Нила. Торговая жизнь Каира производила сильное впечатление на иноземцев даже в середине XV в., когда она намного сократилась по сравнению с предшествующим временем. Русский купец Василий, прошедший через Египет и Сирию в 1465-1466 гг., писал о Каире: "Египет град вельми велик, а в нем четырнадцать тысящь улиц... да в иных улицах до 18 тысяч дворов, да во всякой улице по торгу по великому".Султан и мамлюкские эмиры, владевшие огромными икта, жили в столице, играя значительную роль в городском землевладении и домовладении.

Большинство городского населения составляли торговцы и ремесленники самых разнообразных профессий. У того же аль-Макризи упоминаются специализированные рынки, располагавшиеся в Каире в его время, но возникшие, по-видимому, ранее: рынки решетников, башмачников, парфюмеров, кузнецов, замочников, изготовителей шпор, изготовителей уздечек, игольщиков, оружейников, книжный, свечников, седельников, белильщиков, стекольщиков, котельников, сундучников, кожевников, суконщиков, шапочников, горшечников, меховщиков, не считая многих рынков, где продавались продукты питания, включая готовые блюда. Простое товарное производство городских ремесленников было рассчитано главным образом на столицу и провинциальные центры – места пребывания султана и мамлюков - и, в меньшей степени, на внешний рынок.

Большинство городского населения составляли торговцы и ремесленники самых разнообразных профессий. У того же аль-Макризи упоминаются специализированные рынки, располагавшиеся в Каире в его время, но возникшие, по-видимому, ранее: рынки решетников, башмачников, парфюмеров, кузнецов, замочников, изготовителей шпор, изготовителей уздечек, игольщиков, оружейников, книжный, свечников, седельников, белильщиков, стекольщиков, котельников, сундучников, кожевников, суконщиков, шапочников, горшечников, меховщиков, не считая многих рынков, где продавались продукты питания, включая готовые блюда. Простое товарное производство городских ремесленников было рассчитано главным образом на столицу и провинциальные центры – места пребывания султана и мамлюков - и, в меньшей степени, на внешний рынок.Социальное положение ремесленников не было одинаковым. Одни из них работали в мастерских, принадлежавших султану, религиозным учреждениям и, возможно, военным (халка); другие являлись собственниками орудий производства. Трудовое городское население не было ограждено от произвола султанской администрации, которая по своему желанию могла перемещать ремесленников из одного квартала или города в другие, определять вид продукции, принуждать к строительным работам. При султане Баркуке (1382-1389), например, сапожники из квартала стекольщиков в Каире были переведены на новое место, при султане Калауне для сооружения канала в Булаке (предместье Каира) были вызваны землемеры из Дамаска, Халеба и даже из иракских городов; Каитбей в 1481 г. направил каменщиков, плотников и облицовщиков мрамором для перестройки мекканской мечети. Использование наемного труда основывалось на внеэкономическом принуждении и носило феодальный характер.

Сколько-нибудь значительных организаций ремесленного населения, сходных с западноевропейскими цехами, которые играли бы определенную политическую роль, давая трудящимся средство сопротивления, в мамлюкском Египте, как и в предшествующий период, обнаружить не удается. Имелись лишь простейшие объединения ремесленников по месту жительства во главе со старостами (ариф), исключавшие какую-либо регламентацию производственной деятельности и ограничивавшиеся фискальными функциями. Представителем государства, осуществлявшим контроль над городским ремеслом и торговлей (и, в частности, назначавшим старост), являлся мухтасиб со своими помощниками; эта должность имелась во всех крупных городах.

Сколько-нибудь значительных организаций ремесленного населения, сходных с западноевропейскими цехами, которые играли бы определенную политическую роль, давая трудящимся средство сопротивления, в мамлюкском Египте, как и в предшествующий период, обнаружить не удается. Имелись лишь простейшие объединения ремесленников по месту жительства во главе со старостами (ариф), исключавшие какую-либо регламентацию производственной деятельности и ограничивавшиеся фискальными функциями. Представителем государства, осуществлявшим контроль над городским ремеслом и торговлей (и, в частности, назначавшим старост), являлся мухтасиб со своими помощниками; эта должность имелась во всех крупных городах.Заметной фигурой в мамлюкском городе был иноземный купец: Египет оставался важным центром торгового обмена между Азией, Африкой и Европой. Из него вывозили сахар, зерно, шелковые ткани; из Сирии, кроме того, хлопок-сырец, вино, поташ. Мамлюки поддерживали торговые сношения с Генуей, Венецией, испанскими государствами, Францией, Византией. Из Западной Европы ввозили серебро, медь, свинец и другие металлы, дерево, сукна, бархат, причем ткани иногда шли через Египет далее - в страны Центральной и Южной Азии и Африки. Торговые связи с Московским государством осуществлялись через венецианских и генуэзских купцов. Эти же купцы ежегодно ввозили в Египет большие партии юных мамлюков для пополнения армии.

Из Магриба и Центральной Африки ввозили шерсть, слоновую кость, черных рабов (использовавшихся обычно в качестве слуг в богатых домах), из Китая - шелк, мускус, фарфор. Самой главной статьей импорта оставались перец и другие индийские пряности, доставлявшиеся в Египет либо по Красному морю, либо сухим путем через Йемен.

Из Магриба и Центральной Африки ввозили шерсть, слоновую кость, черных рабов (использовавшихся обычно в качестве слуг в богатых домах), из Китая - шелк, мускус, фарфор. Самой главной статьей импорта оставались перец и другие индийские пряности, доставлявшиеся в Египет либо по Красному морю, либо сухим путем через Йемен.С конца XII в. транзитная торговля пряностями на участке от Адена до Каира находилась в руках наследственной корпорации мусульманских купцов, называемых каремитами. Важным местом их деятельности был также Кус в Верхнем Египте. В распоряжении каремитов был большой флот. Обладая большими средствами, они занимались и банковскими операциями. Торгово-ростовщическая деятельность каремитов являлась надежным источником доходов для правительства. Узаконенный размер обложения купцов всех наций составлял 10% стоимости их товара.

В течение XV в. государство Мамлюков постепенно ослабевает. Усиление эксплуатации крестьян ведет к ухудшению их положения и соответственно уменьшению доходов держателей икта и казны, а также к обострению борьбы за икта между мамлюкскими группировками. Особенно агрессивны стали вновь прибывшие мамлюки - джалаб, а также мамлюки муаййадийа, иналийа и барсбаййа (называвшие себя по имени султанов Муаййада, Инала и Барсбея, сторонниками которых были). Одновременно уменьшается численно и теряет боеспособность мамлюкская армия. "Они покидали цитадель, женившись на женщинах из города (Каира), и, пристрастившись к легкой жизни, забывали прежние обычаи", - писал ал-Макризи о воинах халка времени правления первого черкесского султана Захира Баркука. Процесс ассимиляции воинов и утери ими всякой связи со своими икта продолжался и позже.

Если при тюркских султанах какая-то часть доходов с икта отходила к государству, при черкесской династии держатели икта (мукта) распоряжались своими поместьями (и, следовательно, их доходами) как хотели. Армия черкесских мамлюков оказалась неспособной к крупным военным кампаниям. Единственным заметным их предприятием было завоевание в 1426 г. о-ва Кипр.

Если при тюркских султанах какая-то часть доходов с икта отходила к государству, при черкесской династии держатели икта (мукта) распоряжались своими поместьями (и, следовательно, их доходами) как хотели. Армия черкесских мамлюков оказалась неспособной к крупным военным кампаниям. Единственным заметным их предприятием было завоевание в 1426 г. о-ва Кипр.Усилившееся самоуправство наместников провинций сочеталось с небрежением к делам орошения. Падение поступлений от земледелия привело к тому, что основным источником государственных доходов стал город. Уже во времена ал-Макризи, т.е. в первой половине XV в., было трудно найти какой-либо городской объект, не подлежавший обложению. К концу столетия положение городских слоев еще более ухудшилось. Растущая опасность турецкого вторжения делала нужду государства в деньгах особенно острой; поборы с горожан увеличивались и учащались, примеров чему в исторических сочинениях мамлюкской эпохи можно найти множество.

Усилились устремления мамлюкских султанов к подчинению себе, по фатимидскому образцу, основных статей внешней и внутренней торговли. Неудачная попытка ограничить свободную торговлю сахаром была сделана еще при Насире Мухаммаде (1293-1294, 1299-1302). В 1423 г. Барсбей провозгласил монополию султана на возделывание сахарного тростника и продажу сахара. Протест мамлюков - владельцев плантаций - заставил его в 1427 г. отказаться от этого, но в 1429 г. монополия была вновь введена в Египте и Сирии и просуществовала до конца правления черкесской династии.

Одновременно была монополизирована торговля пряностями; это подорвало могущество каремитов, потерявших возможность непосредственного их сбыта европейским купцам. Действия египетского правительства вызвали ряд демонстраций венецианского флота вблизи Александрии и испанского - у сирийских берегов. Однако торговля пряностями стала осуществляться лишь через султанов, получавших при этом большую прибыль. Султан Инал (1453-1461) продавал, например, тюк перца за 100 дукатов, его преемник, Ахмад (1461 г.), - за 85, Каитбей (1468-1496) - за 100 дукатов при прежней рыночной цене примерно в 50. Европейских купцов, отказывавшихся покупать пряности по установленным властями монопольным ценам, бросали в тюрьмы или не выпускали из их жилищ, пока они не соглашались на предложенные условия. С европейских купцов, как и с каремитов, взимались чрезмерные пошлины. Со времени открытия морского пути вокруг Африки венецианцы - главные покупатели пряностей - стали обращаться за ними в Лисабон и с каждым годом посылали в Египет все меньше кораблей.

Одновременно была монополизирована торговля пряностями; это подорвало могущество каремитов, потерявших возможность непосредственного их сбыта европейским купцам. Действия египетского правительства вызвали ряд демонстраций венецианского флота вблизи Александрии и испанского - у сирийских берегов. Однако торговля пряностями стала осуществляться лишь через султанов, получавших при этом большую прибыль. Султан Инал (1453-1461) продавал, например, тюк перца за 100 дукатов, его преемник, Ахмад (1461 г.), - за 85, Каитбей (1468-1496) - за 100 дукатов при прежней рыночной цене примерно в 50. Европейских купцов, отказывавшихся покупать пряности по установленным властями монопольным ценам, бросали в тюрьмы или не выпускали из их жилищ, пока они не соглашались на предложенные условия. С европейских купцов, как и с каремитов, взимались чрезмерные пошлины. Со времени открытия морского пути вокруг Африки венецианцы - главные покупатели пряностей - стали обращаться за ними в Лисабон и с каждым годом посылали в Египет все меньше кораблей. Все это привело к упадку Джидды, Александрии, Дамиетты и других портовых городов. Перечисленные обстоятельства наряду с порчей монеты, вызывавшей повышение цен, обусловили обострение социальных противоречий в городах, где происходили частые столкновения низших слоев с султанской администрацией. Голод и эпидемии чумы намного уменьшали число городских жителей: если в конце XIV в. в Александрии было 14 тыс. ткачей, то в 1434 г. их стало не более 800; в Кусе в одном только 1403 году погибло 17 тыс. человек.

Все это привело к упадку Джидды, Александрии, Дамиетты и других портовых городов. Перечисленные обстоятельства наряду с порчей монеты, вызывавшей повышение цен, обусловили обострение социальных противоречий в городах, где происходили частые столкновения низших слоев с султанской администрацией. Голод и эпидемии чумы намного уменьшали число городских жителей: если в конце XIV в. в Александрии было 14 тыс. ткачей, то в 1434 г. их стало не более 800; в Кусе в одном только 1403 году погибло 17 тыс. человек.Народное недовольство за пределами городов проявлялось в бегстве крестьян из их селений, нападениях на хранилища зерна, схватках с мамлюками, стремившимися овладеть крестьянским имуществом. В XV в. имело место и крупное крестьянское движение с характерной для той эпохи религиозной (шиитской) окраской. Оно началось в мамлюкской Сирии в 1454 г., а затем перебросилось на Ирак. Вождь повстанцев, "Мушаша, сын феллаха", в источниках именуется также махди, что в народном представлении означало мусульманского мессию, избавителя ото всякого гнета, призванного восстановить чистоту "истинного ислама". Восстание было настолько сильным, что для его подавления султану Иналу пришлось искать поддержки у туркменских эмиров Ак-Коюнлы и Кара-Коюнлы, владевших тогда Ираком. В 1457 г. восставшие потерпели поражение от соединенных сил трех правителей, но движение не прекратилось. Последние сведения о нем датируются 1513 г.

В 1462 г. происходило восстание в самом Египте, в одном из селений вблизи Каира. Источники называют повстанцев "еретиками" и указывают, что некоторые из них выдавали себя за пророков и "множество черни обратилось в их веру". В 1486 г. в связи с неурожаем и бесчинствами мамлюков, отбиравших у населения рабочий скот, вновь наблюдались волнения среди бедноты Нижнего Египта.

В государстве Мамлюков, как и на всем средневековом Арабском Востоке, сохранялось домашнее рабство. Мамлюкские султаны и эмиры - бывшие белые рабы - обычно использовали черных рабов в качестве слуг, а также на плантациях сахарного тростника. В 1445 г. произошло крупное восстание черных рабов в Гизе, занятых, вероятно, на султанской плантации. Рабы отказались повиноваться властям; их движение носило организованный характер, но было подавлено отрядом султанских мамлюков.

В государстве Мамлюков, как и на всем средневековом Арабском Востоке, сохранялось домашнее рабство. Мамлюкские султаны и эмиры - бывшие белые рабы - обычно использовали черных рабов в качестве слуг, а также на плантациях сахарного тростника. В 1445 г. произошло крупное восстание черных рабов в Гизе, занятых, вероятно, на султанской плантации. Рабы отказались повиноваться властям; их движение носило организованный характер, но было подавлено отрядом султанских мамлюков.На протяжении всего XV столетия не прекращались волнения бедуинов, притесняемых султанскими чиновниками, насильственно переводившими их на оседлость с целью увеличения численности податного населения.

Уже с середины XV в. мамлюкская армия вела на северных сирийских границах постоянную борьбу с местными туркменскими династиями, ставленниками Порты, успешно продолжавшей в то время территориальные захваты. Каитбей, желая предотвратить столкновение с Турцией, заключил с ней в 1491 г. мирный договор, однако угроза не исчезла. Султан Кансух Гури (1501-1516), стремясь сохранить преобладание Египта на Красном море, начал морскую войну с португальцами, окончившуюся разгромом в 1509 г. египетского флота при Диу.

Уже с середины XV в. мамлюкская армия вела на северных сирийских границах постоянную борьбу с местными туркменскими династиями, ставленниками Порты, успешно продолжавшей в то время территориальные захваты. Каитбей, желая предотвратить столкновение с Турцией, заключил с ней в 1491 г. мирный договор, однако угроза не исчезла. Султан Кансух Гури (1501-1516), стремясь сохранить преобладание Египта на Красном море, начал морскую войну с португальцами, окончившуюся разгромом в 1509 г. египетского флота при Диу.В 1516 г. в обстановке хозяйственного упадка и непрекращающихся народных волнений армия османской Турции перешла сирийскую границу. Решающая битва при Мардж Дабике (1516 г.) окончилась поражением мамлюкского войска и гибелью султана Кансуха Гури. Сирия была захвачена, и турецкая армия вошла в пределы Египта. Упорная оборона Каира, возглавленная последним черкесским султаном, Туманбеем, не могла спасти положения, и весной 1517 г. Египет стал одной из провинций Османской империи.

Свежие комментарии